坐骨神経痛とは

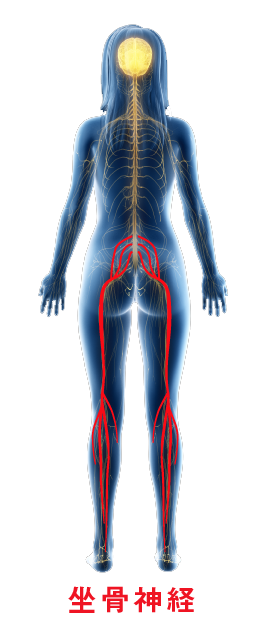

坐骨神経痛は病名ではなく、坐骨神経の走行に沿って、痛みや痺れが出る症状名のことを言い、「坐骨神経が通っているところに痛みを表す症状」を総称した言葉です。

根本的な原因は、腰の病気だけでなく様々ありますので、詳しく説明していきます。

坐骨神経痛の症状は?

主な症状は、痛みや痺れで、お尻から太もも、下腿部、足の甲や足底、足先の指などに痛みや痺れを引き起こし、歩行障害を伴うことが多く見られます。

この症状は、坐骨神経が腰部から出て、骨盤をくぐり抜け、お尻の筋肉から顔を出している間のどこかに、圧迫や締め付けなどの障害が起きたために発症します。

痛みの症状は、しゃがむ、立ち座り、お辞儀をする、歩行など、日常動作のほとんどすべての動作で引き起こります。

しびれの症状は、ジンジンしたり、感覚が麻痺するという症状に代表されます。

具体的なしびれの表現としては、ゴムまりを足底に履いたような感覚や、だるい、動かしにくいなどです。

痛みやしびれの箇所は、臀部のみ、臀部から太ももまで、臀部から下腿・足先までの下肢全体、指先だけなど様々です。

坐骨神経痛は、筋力・骨の強度が衰えてくる中高年の世代に最も多く発症しますが、若い世代の発症も少なくありません。

骨に異常がなくても激しい神経痛は発症します

病院で検査をしても異常が無いと言われたのですが、激しい神経痛が治らないのです、どうしたら良いのでしょうか、というご相談をよく頂きます。

骨の異常や原因が見つからない場合でも、激しい坐骨神経痛は発症します。

その場合、原因のほとんどが筋肉の問題であることが多く、頑固な痛みであっても重症ではないことが多くあります。

むしろ、骨には異常がない分、軽症だと言えるでしょう。

そもそも坐骨神経とは?

坐骨神経は、腰から骨盤、お尻を通って足先まで伸びている末梢神経で、ペン軸ほどの太さがあり、人体で最も太い神経です。

坐骨神経は、腰から骨盤、お尻を通って足先まで伸びている末梢神経で、ペン軸ほどの太さがあり、人体で最も太い神経です。

末梢までの長さが、1メートル以上あります。

坐骨神経の役割は、太股と足の筋肉を支配している末梢神経で、脳からの運動指令を伝え、歩く・身体のバランスをとる等といった働きをします。

坐骨神経痛の原因

坐骨神経痛の原因として、現代医学の視点からは4つのタイプ、そして著者である私の25年以上の臨床経験からさらに1タイプを足して、5タイプに分類しています。(著者のプロフィールは、最初と最後からリンクしています)

①腰痛疾患から起こるもの

②梨状筋の筋緊張萎縮による神経の圧迫により起こるもの

③内臓疾患から起こるもの

④心因性から起こるもの

⑤筋筋膜性腰痛症(腰痛症)の重症化(臨床より)

それでは

①腰痛疾患から起こる坐骨神経痛

から順に見ていきましょう。

①腰痛疾患から起こるもの

椎間板ヘルニア、分離すべり症(腰椎)、脊柱間狭窄症といった脊椎に関連した腰の病気により神経を圧迫し、坐骨神経痛が発症すると言われています。

②梨状筋の筋緊張萎縮による坐骨神経の圧迫により起こるもの

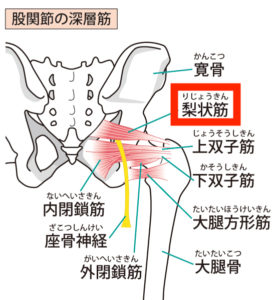

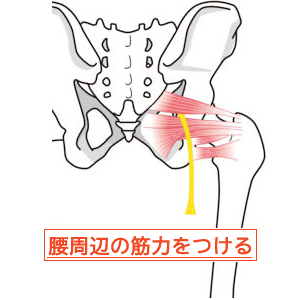

梨状筋は股関節の深外旋筋の一つで、この筋肉の硬化によって起こる神経痛を梨状筋症候群と呼びます。

梨状筋は股関節の深外旋筋の一つで、この筋肉の硬化によって起こる神経痛を梨状筋症候群と呼びます。梨状筋は、仙骨から股関節に付着し、股関節を外転・外旋する(足を横にあげ外に回旋させる)筋肉です。

この筋肉は最も強大な力を持ち、この筋肉の硬化により筋肉の中や下を通っている神経を圧迫し、腰痛疾患はなくても単独で神経痛をもたらすことが多くあります。

また、股関節の深外旋筋には他に、内閉鎖筋・上双子筋・下双子筋・大腿方形筋があり、これらも関与し、さらに、大臀筋・中臀筋・小臀筋(臀筋群)も関与することがあります。

梨状筋が硬化すると、これらのお尻の筋肉全体が硬化していることが多く、梨状筋だけでなく骨盤全体の筋群の緊張を緩解させることで、梨状筋の硬化も早く改善され、症状が取れてゆくのです。

③内臓性によるもの

坐骨神経痛を引き起こす内臓疾患としては、以下のようなものがあります。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵炎(腰や背中の特定の内臓反応点)、腎臓疾患、女性疾患(子宮筋腫・子宮内膜症など)、各種腫瘍、尿路結石や胆石・腎石などがあります。

④心因性によるもの

近年、増加傾向にあり、臨床のなかでよく見られる心因性によるの坐骨神経痛は、検査を行なっても腰痛を引き起こすような骨の異常や病気が見当たりません。

明らかな原因が不明なまま、数ヵ月以上も続く慢性的な腰痛や、臀部から下肢にいたる頑固な坐骨神経痛を引き起こしたりします。

※腰痛の原因の多くは、レントゲン検査などで異常が見られない筋筋膜性腰痛症および加齢などに伴う変形性脊椎症であり、腰痛疾患(ヘルニア・分離すべり症・脊柱間狭窄症・腰痛圧迫骨折)は含まれないことが多くあります。

以上のように、坐骨神経痛の原因は様々で、それぞれの原因に対応した治療を施していく必要が求められます。

改善方法

坐骨神経痛を改善する方法としては、「なるべく重いものをもたない」「長時間同じ姿勢をとらない」「激しい運動はさける」「肥満しているようであれば減量する」「安静にしている」「腰周辺の筋力をつける」といったことがあげられます。

また、ホットパックを利用したり、温浴するなど、患部を温めると痛みが和らぐこともあります。

ただし、原因になっている疾患によって改善法は違いますし、改善法を行なったがために悪化してしまう、といった危険性もあります。

また、坐骨神経痛を起こす疾患には、悪化すると

・歩行が困難になる

・座っていられなくなる

・排泄をうまくできなくる

といった重篤な症状を引き起こすものもあります。ですから、原因となっている疾患を早期に発見・治療することがとても大切です。

[引用元:総合南東北病院]

挫骨神経痛の施術方針

病院を受診して、椎間板ヘルニアなど病名診断されたケースでも、病名を白紙に戻して、問診から丁寧に行なっていきます。

病院を受診して、椎間板ヘルニアなど病名診断されたケースでも、病名を白紙に戻して、問診から丁寧に行なっていきます。

病名が診断された場合、一般的に疾病の病態やその発生メカニズム・症状が分かっていますが、

根本的な原因を見失う可能性があるため、私は、一旦こうした現代医学の立場から見た病名を白紙に戻して、問診を行います。

先入観があれば、鵜のみにして客観的指針を失う可能性があるからです。

当院では、

現代医学的病態把握により、身体のどの部分に問題があるかを把握し、

中医学的病態把握により、身体の総合的な状態を把握します。

これを同時に行うことで、的確な施術ができるよう心がけています。

この2つの視点からの把握を持って、施術方針と施術方法を決定してゆきます。

診断から施術までの流れ

①症状についての問診

問診で、坐骨神経痛の症状について、いつ、どこで負傷し、どんなふうに痛むのか、どれくらいの期間症状が続いているのか尋ねます。

さらに日常の生活習慣を聞いて、病態と合わせて原因を追及し、同じような症状が出る可能性のある疾病と照らし合わせて、関連が無いか検証してゆきます。

②症状と病態が一致するかを検証

他の疾病の可能性を否定できたら、椎間ヘルニアについて問診し、必要な徒手検査をして症状と病態が一致するか検証します。

自分で検証することで、私自身納得したら、疾病を確定します。医療である限り、検証するのは当然です。限りなく事実に基づいたものでなければならないからです。

☆この時点で病気の軽重が、私の中ではだいたい見当がつきます。

③症状の軽重を診察

身体の動きや姿勢を見て、動作や運動がどれぐらい障害されているのかを診ていきます。

④状態を触診で把握

実際に触診し、筋肉の状態がどうなっているか詳しく診ていきます。

診ていく筋肉は、腰の筋肉、臀筋群、太ももや下腿の筋群です。

首や肩背筋群も調べます。

臨床経験を積めば、筋肉がどの程度硬くなっているか、その筋肉の深さや状態まで予測を立てることができます。

どの筋肉が問題なのか、硬く筋肉が緊張しているだけなのか、どれほど弱っているか、またその筋肉は何という筋肉かなど、特定できるのです。

☆この時点で、私の中では病気の軽重と、予後(施術後の病気の回復状態)が推定できます。

最終的な施術方針や施術方法は、以下の中医学的診断法と合わせて、病態を総合的に把握した後で決定します。

⑤次に中医学の視点で診察

中医学では、ほとんどの疾患において心理的要因が関与し、身体の内側からと外側からの要因が合わさって、疾病の発生に繋がっていると考えています。

ですので、証を立て体質的なものをみて、その人の持つ総合的な自然回復能力がどれくらいあるかみています。

私は医療人生の中で、医療は東西両医学の視点で見る、すなわち総合的な視点(内側から外側から)から見て診断し施術を施さなければならないと考えています。

坐骨神経痛の根本的な原因は、生活習慣から引き起こされる肉体疲労や精神疲労であると考えられます。

そこで、中医学の視点から、身体の内側の問題である心因的な問題や内臓の生理機能の失調など、どこがどうなっているか明らかにしていきます。

その方法は、中医学理論に基づいて、臓腑弁証や気・血・津液弁証を行い、証(身体の総合的な状態)を決定します。

⑥鍼治療

開業して32年、鍼一筋に最良の施術をするために鍼の手技を磨き上げてきました。

開業して32年、鍼一筋に最良の施術をするために鍼の手技を磨き上げてきました。

どんな頑固な疾患に対しても、鍼治療だけで対応できるようになりました。

中医学を学び、中医学弁証論治にしたがって施術するようになってから、改善できる対象疾患が大幅に増えました。

内臓疾患や心因性のものについても、運動系疾患とほぼ同じように対応できるようになったからです。

来院の目安

~施術期間~

坐骨神経痛はの施術回数は、6回~30回と幅があります。

畑で筋肉の状態を例えると、酷く荒れた畑を耕すのに時間がかかるように、筋肉の状態が悪い人は時間がかかります。

軽症で体質の良い人、平均6回

中症で体質の良い人、平均13回

重症で体質の良い人、平均20回

体質の悪い状態の人は、それ以上かかります。

施術日数はどうやってでるのか?

現代医学的病態把握と中医学的な病態把握を同時に行い、証に基づき、施術方針や施術方法を決定しています。

証を立て体質的なものをみて、その人の持つ総合的な自然回復能力がどれくらいあるか見ていきます。

この時点で、私の中では、施術の軽重、予後(私自身が施術すれば何回ぐらいで治るであろうか)が、概ね見えています。

施術日数は、私の経験の統計値に基づき、この時点ではじめてお伝えしています。

※効果や感じ方は人によって異なります

当院の特徴

- どんな頑固な疾患に対しても、対応する。

- 神経痛や痺れの施術に対して、豊富な経験をもっている。

- 再発を繰り返さないよう、適切なメンテを行い、良いコンディションを保ち再発させないように努めている。

- 疾病が治るだけでなく、体調やコンディションが良くなる。

- メンテ中は、その間に起こったすべての疾病に対応する。

- これから起こりそうな病気も先に見つけて、疾病の発症を未然に防ぐ施術を施す。

- すべての診察、診断、施術、メンテナンスを、院長自ら行う。

- ストレスや精神面の疲労の解消を行う。

- 必要と判断すれば、身体の内側から(内臓や心理面)、外側から同時に改善する。

- 疾病の発展メカニズムに遡り、日常生活での改善点をアドバイスする。